3

黄昏デザイン研究所

柳澤 保恵

大倉 喜七郎

華族について

2022年6月2日 |

華族(かぞく)とは、明治2年(1869年)から昭和22年(1947年)まで存在した近代日本の貴族階級です。いわゆる上流階級とは何かと思ったらこれがまさにそれです。更に上流に皇族がおりますが、実権を握っていたのは誰なのかは判然としません。南北朝時代を参考に各自ご判断願います。

ここでは、私にとって気持ちだけ身近な、お二人の趣味の一部を紹介いたします。

柳澤保恵(やなぎさわやすとし)1871−1936 明治-昭和時代前期の統計学者。

明治3年12月16日生まれ。柳沢光昭(みつてる)の次男。宮内省留学生としてベルリン大などにまなぶ。帰国後統計調査にしたがい,大正2年柳沢統計研究所を創設。東京市会議長,第一生命保険社長などをつとめた。昭和11年5月25日死去。67歳。越後(えちご)(新潟県)出身。学習院卒。初名は光敏。

柳澤文庫http://www.mahoroba.ne.jp/~yngbunko/top.html

城内町にある。財団法人「郡山城史跡・柳澤文庫保存会」の略称である。昭和35年10月10日開設。柳澤家からの数万坪の土地と厖大な旧郡山藩資料の寄付行為によって設立されたもの。

目的とする事業は郡山城址の管理整備、資料の整理、保存、研究、収集などである。

柳澤保恵によって明治35年から奈良県 大和郡山市植槻町に開設されていた私立図書館の柳澤文庫が、昭和初年頃に閉鎖されていたのを再興する意味を含んで保存会の名を残している。初代理事長は柳澤保承。

柳澤統計研究所

設立は大正2(1913)年7月1日。設立当初は東京府豊多摩郡大久保町字百人町336番地第1号館(柳澤家所有の家屋)に置かれていたが、東京市芝区田町8丁目1番地第1号館(柳澤邸内)が新築完成したことから大正4(1915)年4月10日〜15日にかけ移転。 大正10(1921)年3月19日付で財団法人となる。 柳澤統計研究所の名前は、昭和27(1952)年の日本学術会議への内閣総理大臣の諮問「民間学術研究機関の認定について」の中に見られることから、少なくともその時点までは存続していた可能性がある。https://www.stat.go.jp/training/2kenkyu/pdf/gakkai/keizai/2015/kobayashi.pdf#search'

その後蔵書が総理府統計局に寄贈され、統計図書館で柳澤文庫と名付けた特別コレクションとなった。(昭和31年以前と想定される。)昭和60年代以降に現在の柳澤文庫に移管された。

なお戦前の内閣統計局は東京市麻布区富士見町1番地にあり、私の叔母が事務員として通っておりました。

柳澤保恵伯爵の掃苔録については、しばらくの間公開いたしません。30年ほど前に新宿区のある寺院に参ったことがありましたが、ご夫婦の立派な墓石が手入れも無く荒れ果てた状況でした。その後手をいれたことがはっきりしない限り、個人の名誉のために伏せておく所存です。

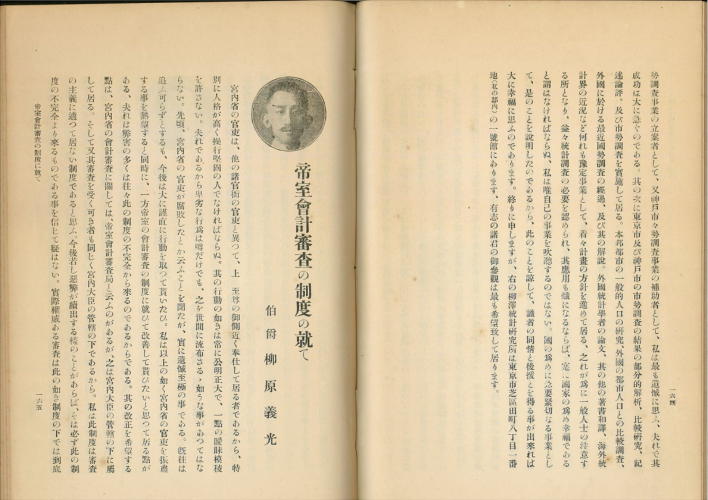

大倉 喜七郎(おおくら きしちろう、1882年〈明治15年〉6月16日 - 1963年〈昭和38年〉2月2日)は、大倉財閥2代目総帥[1]。男爵。東京生まれ。長唄の名を聴松。

父は大倉財閥創始者の大倉喜八郎。異母弟の大倉雄二(1918年〈大正7年〉 -)は父喜八郎・兄喜七郎の回想・評伝を3冊執筆している。

1922年、帝国ホテルを本拠とするオーケストラ「東京シンフォニー管弦楽団」を結成、ほかに邦人作曲家による作曲オーディションへの出資やオペラ歌手・藤原義江の支援、バレエ団「川奈楽劇団」の結成など、日本における西洋音楽や舞踊の普及活動に尽力した。

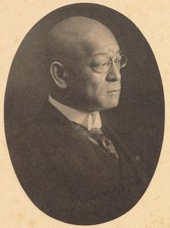

1933年、伝統的な三味線音楽に西洋音楽の歌唱法などを取り入れた新邦楽大和楽(やまとがく)を創設、1935年に尺八にフルートのキーシステムを取り入れた新楽器オークラウロを考案・制作するなど邦楽界にも足跡を残した。

写真の足部菅の組み立て方が誤っているように見えます、胴部菅のキーラインと60度くらいの位置にしないと右小指が届きません、商材写真でよくある間違いではないと思います。見たところフルートのメカニズムと管体を流用した円筒菅のようです。

https://www.okraulo.info/

最近復興しているらしいです。以前は、フルートと尺八の短所を受け継いだ、など酷評している人もいましたが、演奏を聞く限りでは特に大きな問題はなさそうです。しかし、この楽器のための作曲が追いついていないようです。フルート奏者か尺八奏者から入って来る人が多そうですが、元の楽器を捨ててまでオークラウロに没入する人がどれくらいいるのか興味があります。

戦前の、八十絃箏や巨大な三味線「豪絃」などが制作され、西洋音楽のオーケストラを和楽器で演奏することが試みられた時代のことです。

中華人民共和国の中国民族音楽団や旧ソビエトのオシポフ国立ロシア民族オーケストラのような音楽を目指していたのでしょうか。

新邦楽運動については夢のあとの感がぬぐえません。

華冑談叢 (かちゅうだんそう)

編著者高鳥剛 編 (たかとり たけし)

出版地東京

出版社日本の貴族社

出版年備考1914(大正3.9)

に柳澤保恵伯爵の紹介があります。読むことが難しい本なので紹介いたします。

しかし、さすがに貴族となると全く忘れ去られていることはないようです。

.